千葉県柏市の学習塾・学童保育が一体化した学び舎「ネクスファ」では、

開校した2012年から「サス学」に取り組んできました。

これまでネクスファでサス学の授業に

触れてきた生徒は300人以上になります。

「サス学」は学校の勉強や受験、偏差値に直接関係する学びではありません。

では、なぜ学習塾で「サス学」を学ぶのでしょうか?

私たちは、ネクスファに関わったこどもたちに

こうなってほしいと考えています。

「自分の人生を、自分の力で切り拓ける人に。」

AI(人工知能)やテクノロジーの進歩、急激に進むグローバル化。

そして2020年はいよいよ、日本の教育の大きな改革が始まります。

予測のつかない社会では、自分の頭で考え行動することや、様々な社会課題を多様な人々と協働して解決していくことを身につける必要があるのです。

これまで、ネクスファの「サス学」では、地球温暖化、絶滅、貧困、エネルギー、食、戦争、文化、グローバリゼーション、医療、テクノロジー、開発・・・これまで100近くのテーマに取り組んできました。授業や、フィールドワークの中で課題を発見して、考えて、解決のための方法を議論する。そして少しでもいいからアクションする。アウトプットでは「地産地消100%弁当」を作ったり、地元の観光計画を立案したり、「サステナブル・カードゲーム」を製品化したりしてきました。

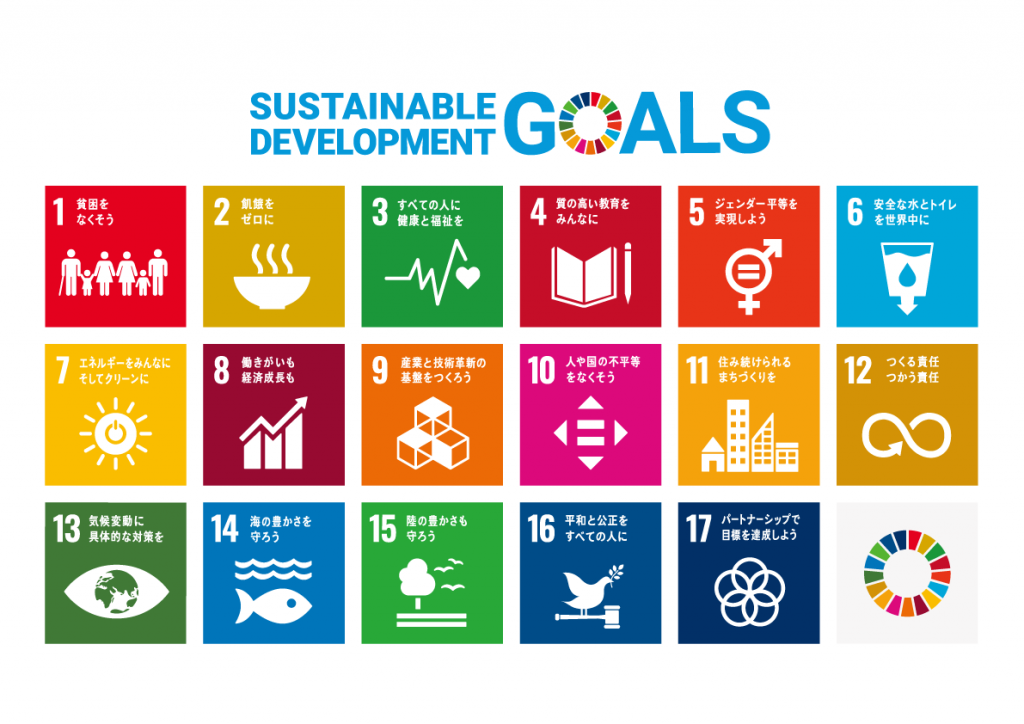

そんな中、2015年にSDGs(Sustainable for Development Goals)が登場したことはインパクトの大きいものでした。何よりロゴイメージがオシャレで分かりやすい。SDGsに書かれた社会課題は17テーマ、169項目という幅広い分野に及んでいます。SDGsの理念は「誰ひとり取り残さず、2030年までに解決する」。これは、世界中の1人ひとりが認識し、自分ごととしてアクションしてこそ意味があるものです。

SDGsは教育現場にも少しずつ広がってきました。日本全体の教育改革は政治的な影響もあり、まだ時間がかかりそうですが、民間や一部の教員の実践から、確実に新しい波が来ようとしています。世界と、教育の変革の時代に、「サス学」のような学びに携われていることを、心から誇りに思っています。

私たちネクスファは、「サス学」はもちろん、「教科学習」「英対話」「ロボット教室」も合わせて行ってきました。これら実践してきた経験をもとに、引き続きこどもたちをフルサポートしていきます。私たちは「こどもたちの今と未来に、徹底的に寄り添う」学び舎でありたい、そのために今できるベストなことをしていきます。

ご興味をお持ちの方、ぜひネクスファの現場に遊びにいらしてください!!

(辻義和:ネクスファ代表・サス学長)