私たちが生きる社会には、環境問題など、みんなで考え、解決していかなければならない多くの課題があります。

「サス学」では、このような社会の課題に対して、自分ごとと捉え解決方法をみつけていくことを目指しています。

幅広い知識と豊かな創造力を身につけながら、“学ぶ”、“考える”、さらには“(発想を)みんなに伝える”ことで、未来への責任感、知恵と実行力、協力・協働することの大切さといった「未来につながる社会をつくりだす力」を磨きます。

その結果、ワクワクと生きる子ども・大人で溢れる社会を、サステナブル(持続可能)な未来をつくることを目指します。

地球の環境、社会や経済に関わる課題などをさまざまな角度から広くとらえ、昔からの知恵や世界中の歴史・文化・考え方なども意識しながら、「学ぶ」と「考える」、さらに「(発想を)みんなに伝える」ことで、未来への責任感、知恵と実行力、協力・協働することの大切さ、チャレンジ精神といった、「未来につながる社会を創り出す力」を磨きます。

インターネットや人工知能の発達、地球温暖化や高齢化社会など社会課題の数々…。答えのない社会を生きる子どもたち。

そんな子どもたちが社会に出るころには、より「自分の考え・価値観をもつ」「自分で道を切りひらく」といった、“生きる力”と共に、他者と協力・協働する力が求められます。

この傾向は、たとえば2020年に大きく変革する大学入試(センター試験が廃止、意見の記述や民間試験を活用する大学入学共通テストへ※)などからも見えてきます。このような時代のニーズに応えるための1つの答えが「サス学」なのです。

※国語と数学の記述式問題導入及び英語民間試験の活用は、見送り・延期が決定。

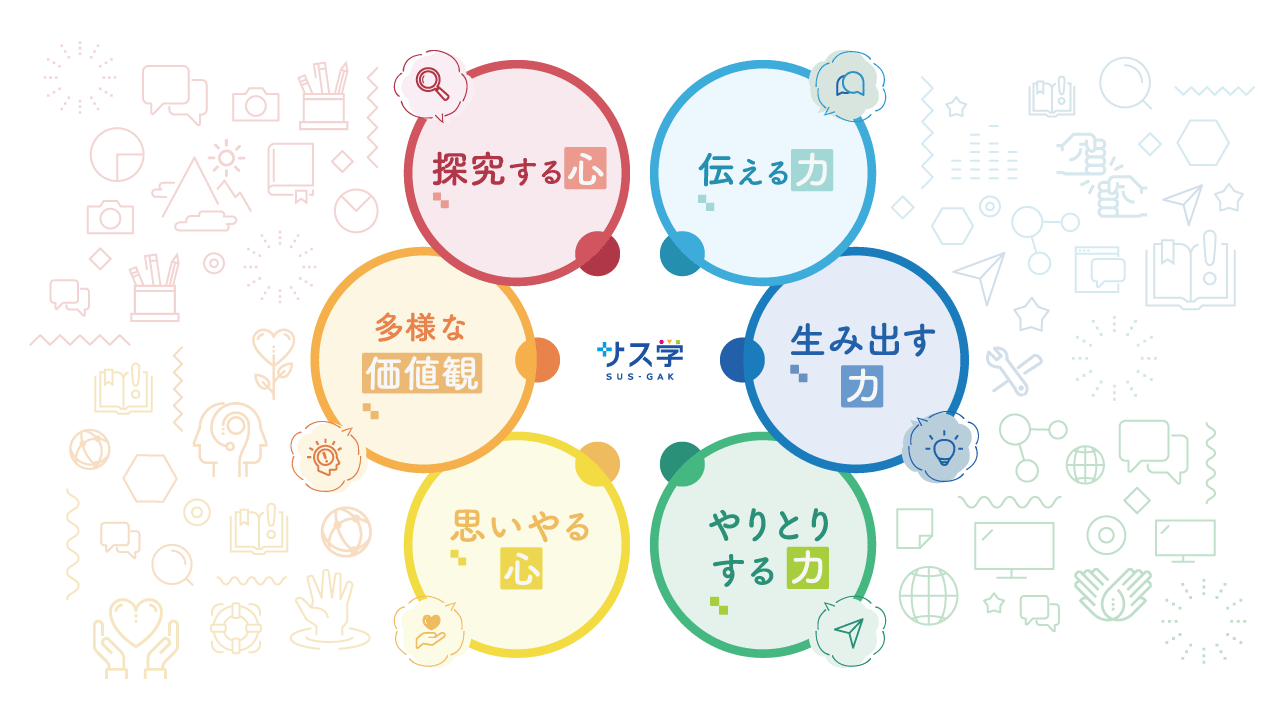

「サス学」のカリキュラムは、様々なテーマに沿って、

みんなで時にはひとりで探究していくことにより、

「伝える力」「生み出す力」「やりとりする力」「思いやる心」

「多様な価値観」「探究する心」を育むことを目標としています。

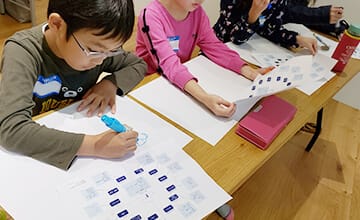

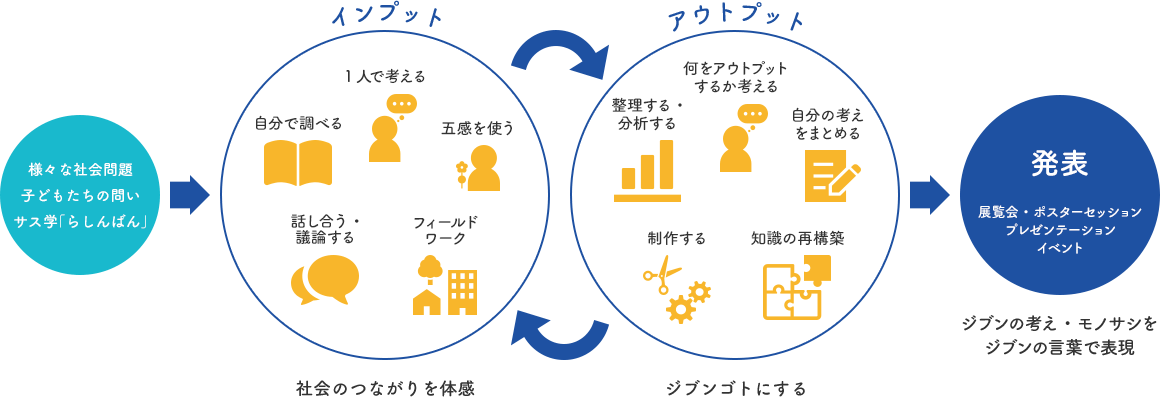

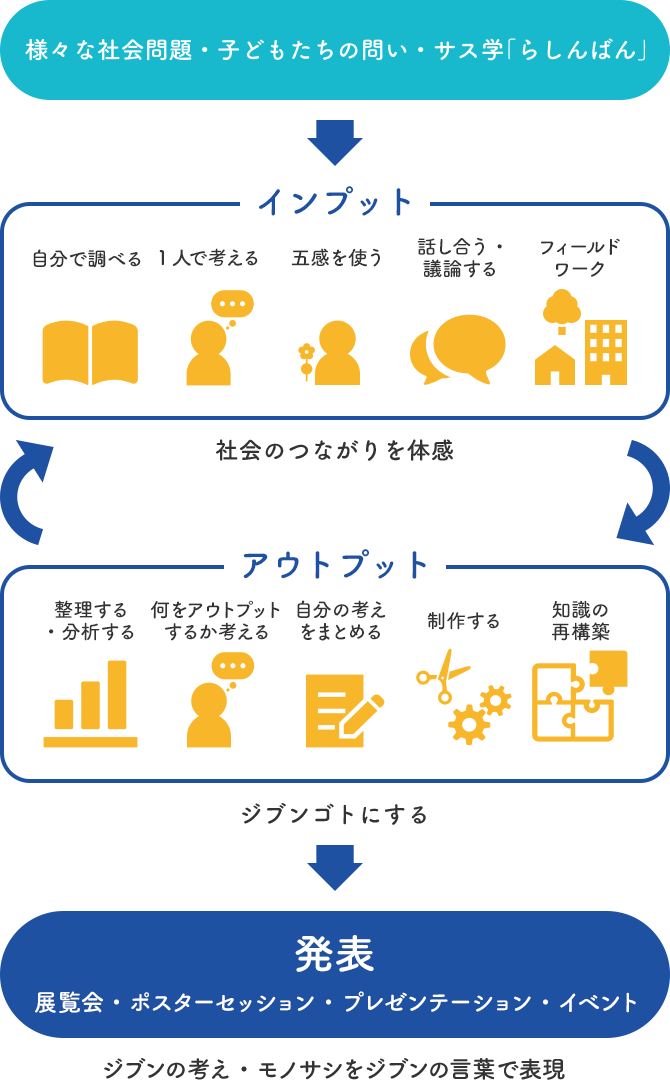

1つのテーマに対して、inputとoutputを繰り返しながら、子どもたちが自ら学んでいきます。

テーマの最後には保護者などを呼んでプレゼン(発表会)を行います。

1つのテーマに対して、inputとoutputを繰り返しながら、子どもたちが自ら学んでいきます。

テーマの最後には保護者などを呼んでプレゼン(発表会)を行います。

主体的にワクワクと学び続けられるような探究型学習を心がけています。

自ら問いを立て、仮説を考え、実際にやってみる(調べる、体験する、体感する)ことで社会や自然とのつながりを学び、

そして「学ぶことの楽しさ」を実感していきます。

アクティブラーニングとは、「学びの質や深まりを重視することが必要であり課題の発見と解決に向けて

主体的・協働的に学ぶ学習」とされています。

「サス学」では当初から、アクティブラーニング型の学びで実践しています。

「サス学」では以下のような関連する教育プログラム等も参考にしたプログラム開発を行っています。

「国際バカロレア」

「持続可能な開発のための教育(ESD)」

「サステナビリティ学」

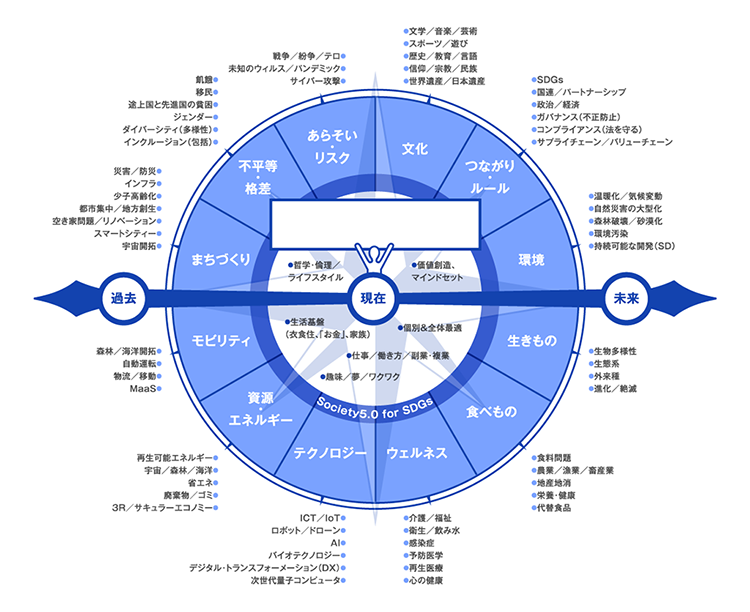

「サス学」羅針盤は、一つのテーマに対して、常に多様なアプローチができるように工夫された「考え方のコンパス」です。

あらゆるモノゴトを俯瞰し、社会の”つながり”を身につけていきます。

また、未来年表やワークシートなどを活用し、子どもたちが能動的に授業に取り組めるような工夫がされています。